政务热线作为政府与公众沟通的核心纽带,其服务质量直接关系政府公信力与社会治理效能。站在群众的角度,坐席的每一句话都代表着热线中心,甚至代表着地方政府,故而质量管控是政务热线形象的重要保障!近年来,各地通过制度创新、技术赋能与流程优化,逐步构建起覆盖事前、事中、事后的全周期服务质量管理体系。本文结合多地实践案例,从三个阶段系统阐述政务热线的服务质量管理的定位及实现路径。

一、事前预防:树标准、定规则

在政务热线服务质量管理的全周期中,事前预防措施是构建标准化服务体系、降低服务风险的核心环节,主要通过制度设计、资源整合与能力储备,构建标准化服务体系,同时预判潜在问题,降低服务风险。

(一)制度规范先行,构建服务框架

标准化是提升效率与专业性的关键,也是服务质量管理的“有法可依”的前提。2015年工业和信息化部正式颁布《呼叫中心服务质量和运营管理规范》,并于2021年修订完善了政务热线专版评审标准,围绕政务热线建设与发展的各个维度建立标准体系,明确了基本要求和操作办法,为全国政务热线标准化管理体系建设提供了有力支撑。

三亚市12345热线通过制定310项标准,覆盖受理、转办、回访等全流程,形成“1+3+N”标准体系,大幅缩短市场消费类投诉处理时间至0.5天。定西市则通过《受理流程标准》《话务人员考核办法》等制度,明确职责边界,实现工单闭环管理。此类实践表明,制度设计需结合地方特色,将成熟经验固化为可操作的规范。

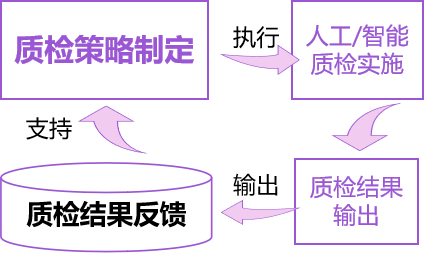

(二)搭建质检平台,支持规模质检

适当引入智能质检、大数据等数智化系统搭建质检平台,不仅能全量质检避免抽样盲区,确保服务质量无遗漏监控,还能释放资源用于复杂问题处理,用数据驱动服务风险预判。

永年区依托12345热线大数据系统锁定高频问题,通过“源头化解工作法”推动“未诉先办”,将矛盾化解于萌芽。三亚市则开发“三亚放心游”平台,通过旅游消费投诉“先行赔付”机制,将赔付时间缩短至30分钟内,显著降低重复投诉率。技术手段如智能预测系统与知识库建设进一步提升了服务前瞻性。

(三)分业务设定评分表,差异化质检

政务热线服务场景的复杂性和诉求类型的多样性,决定了质检标准必须摆脱“一刀切”的粗放模式,转向差异化靶向治理与动态激励引导的双轮驱动。在精准管理维度,通过分层设置质检标准,可针对不同业务场景匹配精细化评价规则:政策咨询类工单聚焦答复规范性,重点核查政策依据引用准确性、条款解读完整性。如北京市海淀区设定“政策匹配度”“条款完整性”等专项评分项,推动答复准确率提升至99.2%;投诉类工单则强化解决实效追踪,以“问题解决率”“回访满意度”为核心指标构建闭环评价体系,如广州市黄埔区对投诉工单设置“48小时首次响应+5日办结”硬性考核,实现办结时长缩短36%。此类分层机制既避免了标准泛化导致的质检失效,又引导资源向关键领域精准倾斜。

与此同时,分类评分体系通过动态权重分配与结果应用,倒逼服务优化:针对重复投诉、群体性诉求等高频难点问题,杭州市萧山区将绩效扣分系数提高至普通工单的3倍,并联动纪检部门介入督办,推动住建领域物业纠纷投诉量同比下降55%;青岛市市南区则建立“红黄蓝”三色预警机制,对低分项领域定向培训,并设立“服务创新奖”激励团队攻坚复杂诉求,形成“问题发现-责任压实-效能提升”的良性循环。二者的协同实践表明,精准管理为服务优化提供靶向标尺,而激励导向则为改进注入持续动能,共同驱动政务服务从被动应对向主动治理跃迁。

(四)质检标准培训,夯实服务基础

质检标准培训是确保政务热线服务规范统一、质量可控的核心抓手。通过将质检评分细则与操作规范手册深度融入培训体系,可系统性解决因标准认知偏差导致的服务波动。例如,定西市将质检标准中的“政策引用准确性”“流程合规性”等32项核心指标纳入必修课程,通过“案例解析+模拟实操”培训模式,使人员精准掌握政策匹配规则与工单转办要求,推动服务满意率达98.73%。

同时,针对质检标准中的“沟通温度”维度(如情绪管理、方言适配),多地创新培训形式:浏阳市将方言服务规范纳入《质检评分表》,通过“方言导师制”一对一培训,确保方言应答既符合政策标准又贴近群众习惯;南京市栖霞区开发“沟通温度指数”测评工具,结合质检录音案例开展共情话术训练,使冲突性对话发生率下降62%。此类培训不仅统一了服务执行标准,更将冷冰冰的质检条款转化为有温度的服务能力,实现规范性与人性化的动态平衡。

二、事中阶段:强化质检流程管理

政务热线日均受理诉求量可达数万件,单纯依赖事后抽检易产生质量监管盲区,通过建立“事中质检”机制,将风险防控与效能提升贯穿服务全流程,实现从被动纠错向主动优化的跨越式发展。

(一)普检与专项质检有机结合

推行“普检+专项”双轨质检机制,构建多层次质量防护网:普检重点核查服务用语规范性(如首问责任制执行率)、政策答复准确性等基础指标。专项质检则针对阶段性重点任务(如暴雨灾害应急响应)、高频问题(如医保新政咨询)、服务短板(如某类业务投诉率高),制定专项质检方案,避免系统性风险。

电子化记录员工服务质量动态数据,建立个人服务质量档案,通过普检数据识别共性短板(如新员工流程生疏)、专项数据定位个性缺陷(如情绪管理薄弱),定向推送定制化培训课程,实现从“质检扣分”到“能力加分”的转变。

(二)规范质检、复检、申诉流程

流程规范化通过透明规则与科学机制,有效破解质检主观性、纠偏滞后性等痛点,实现服务质量管控从粗放向精细的转变。在公平性层面,明确质检标准与申诉路径是消弭争议的核心。通过制定标准或考核细则,明确流程、时限及评价标准,能避免因主观判断差异导致的处置偏差和标准模糊引发的争议。在精准性层面,分级复检与数据追溯机制能提升问题识别的科学性。驻马店市通过整合12345热线数据与政务平台,建立五级888项诉求分类标准,并构建分级复检机制:一级智能初筛、二级人工复检、三级督查终审,通过数据追溯发现同类投诉,最终联动各部门全市排查整改。该机制使一般诉求办理时限从7天压缩至5天,紧急事项24小时办结,群众满意率提升至99.5%。在改进性层面,申诉反馈与规则迭代的闭环设计,推动质检从管控工具向优化引擎升级。甘州区12345热线建立“不满意工单回头看”机制,对质检标记的不满意工单进行全量核查,逐条分析主客观原因。例如,2024年某市民多次投诉“小区垃圾清运不及时”,质检发现工单被误分类为“已解决”,实际因跨部门协调未闭环导致问题反复。质检组据此调整分类规则,增设“协同处置未完成”标签,并联动城管、街道建立“1小时响应-24小时办结”督办流程,推动同类问题解决率从65%提升至98%。同时,将质检结果与绩效考核挂钩,针对高频问题坐席开展“一对一辅导计划”,最终实现群众满意率100%。

流程规范化不仅是技术性操作,更是通过制度设计平衡约束与赋能,使质检成为服务质量持续优化的驱动力量。

(三)智能调度与实时监控

政务热线事中质检的实时监控与及时处置是提升服务质效的核心保障。实时监控能精准识别服务漏洞,确保诉求响应效率;及时处置则通过动态纠偏优化流程,减少问题积压,提升群众满意度。一是引入智能质检系统,如晋中市构建“1+2+N”智能化架构,实现工单全程网办,春节期间直办率达87.56%,办理时长缩短32.73小时。二是构建数据预警体系,利用大数据分析平台或智能系统生成可视化图表,为政府决策提供社会问题分布预警,避免舆情发酵。三是优化分级响应流程,明确定义不同类别不同程度的事项响应速度、处理标准。

技术融合、流程重塑与多维度监督是提升质检实效的关键,需以智能化工具为基础,辅以制度创新,形成闭环管理。

三、事后阶段:质检数据分析应用

质检数据分析是政务服务质效提升的核心引擎,本质是构建“数据-知识-行动”的转化链。其效能取决于三个要素:一是数据治理能力,需打通跨系统数据壁垒,实现工单、话务、评价等多源数据融合;二是分析模型适配性,需结合地域特征、服务场景开发定制化算法;三是反馈机制敏捷性,建立从数据洞见到制度优化的快速响应通道。唯有将数据价值嵌入组织决策毛细血管,方能实现政务服务从“经验治理”到“数智治理”的质变。

(一)岗中培训与业务技能查漏补缺

质检数据为能力提升提供了“精准导航”。通过结构化数据(如工单分类、处理时效)与非结构化数据(如语音录音、文字记录)的交叉分析,可系统识别服务中的高频知识盲区与技能短板。例如,周口市政务服务中心通过分析12345热线工单中的常见政策误解,针对性开展“岗前半小时”案例分析培训,结合情景模拟强化业务应答规范性,最终实现咨询答复满意度100%。数据驱动的培训模式突破了传统“大水漫灌”式教育的局限,将资源精准投放至关键节点,形成“问题识别—专项培训—效果评估”的闭环,使员工能力提升效率提升30%以上。

(二)共性质量问题驱动业务流程优化

数据聚合分析能揭示系统性梗阻,推动服务模式从被动响应转向主动治理。政务服务中的重复性诉求往往是流程缺陷的显性表征。例如,电子监察系统通过实时监测超时工单占比、跨部门流转耗时等指标,识别出审批环节冗余问题,进而推动建立“红黄牌”预警机制,将平均超时率从4.58%降至0.72%。这种数据透视能力使管理者能够突破经验主义局限,基于客观指标重塑服务链条。更进阶的应用体现在风险预测层面,如通过历史工单的季节性波动规律,预判汛期排水投诉高峰,提前调配资源实现“未诉先办”。

(三)质检抽样及专题质检规则调整

动态化质检规则是应对服务场景复杂化的必然选择。传统固定比例的随机抽样易遗漏新兴风险点,而基于诉求热力分布、处置效能波动等数据的智能抽样,可将质检资源聚焦于高风险领域。例如,无人机巡查系统通过实时采集市容问题高发区域影像数据,自动生成重点质检区域清单,使疑难工单处置效率提升40%。同时,语义分析技术的应用推动质检标准从“关键词匹配”向“意图识别”升级,如通过情感分析模型捕捉隐性服务态度问题,弥补人工监听的主观偏差。

(四)重点员工服务质量改善追踪

个体服务质效的持续提升依赖数据画像与差异化管理。通过构建多维评价体系(如首接解决率、回访满意度、知识库调用频次),可精准定位需改进人员。桂林市叠彩区纪委监委将质检结果与绩效考核深度绑定,对重复被投诉员工启动“一对一督导计划”,通过行为数据对比验证改进成效,推动窗口投诉量下降60%。更精细化的应用体现在“能力雷达图”可视化分析,帮助员工直观认知强弱项,形成自主改进动力。

结语

政务热线服务质量管理需以“预防-控制-改进”闭环为核心,通过标准化筑基、智能化赋能与协同化联动,实现从被动响应到主动治理的转型。未来,需进一步深化数据治理、强化制度保障、探索社会共治,推动热线从“民生通道”向“治理枢纽”跃升。

版面:许彦志

校对:雷群

审阅:吴上华 徐卉瑶

文章作者丨梁美琼 才博智慧治理研究院咨询研究部

文章来源丨《政务热线周刊》2025年6月下

原文标题丨政务热线服务质量闭环管理的实践路径研究

周刊投稿丨cisg@caibocmi.com

更多精彩文章,欢迎关注《政务热线周刊》!

声明:本文为作者原创,任何单位或个人转载务必标明来源及作者。