北京大学政府管理学院教授马亮

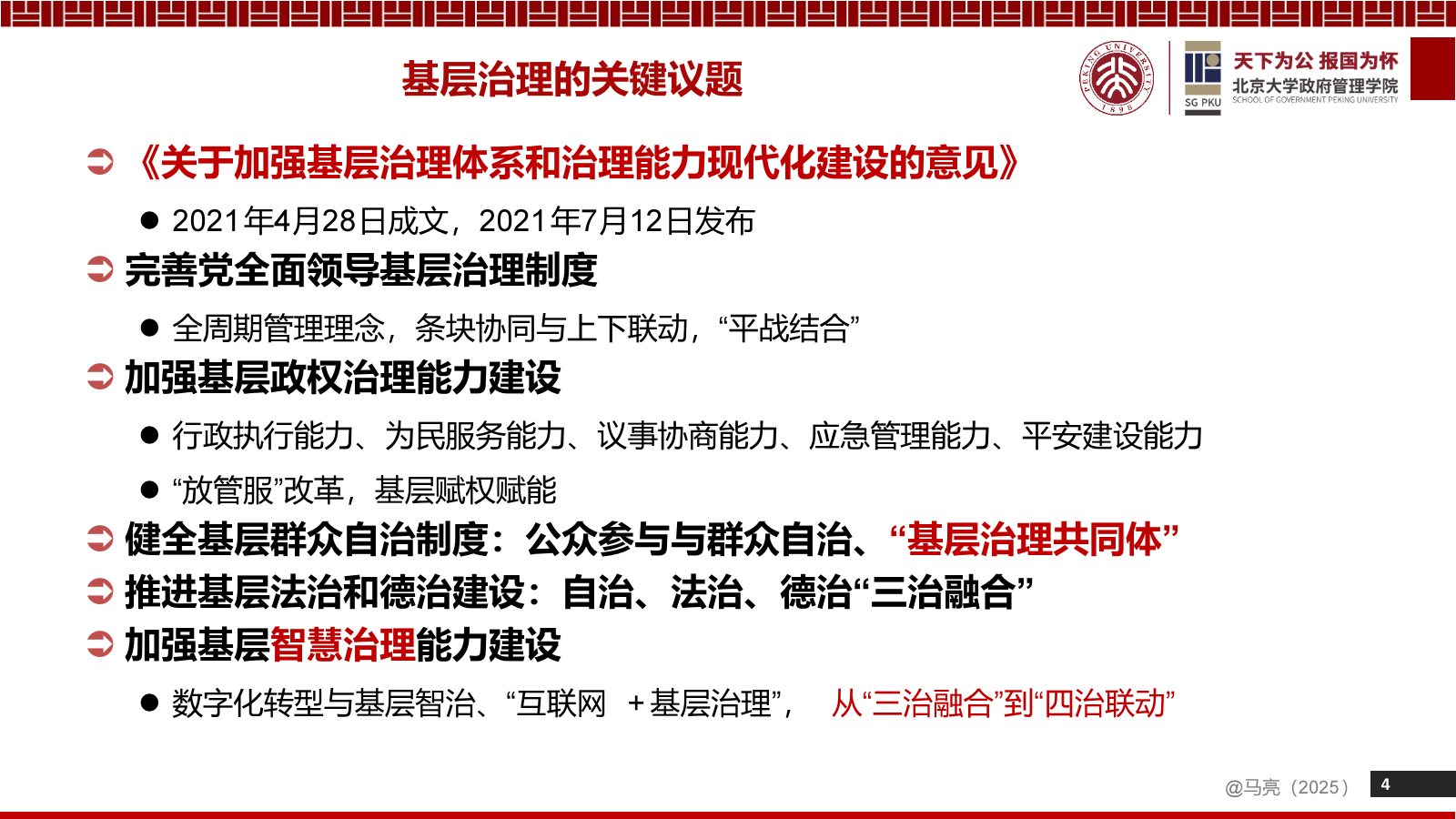

2021年,中央印发了《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,为新时代基层治理指明了方向。该意见强调基层治理需打造一个“你中有我、我中有你”的治理共同体,社区、社群等相互信任与支持。这意味着基层治理模式正从过往的命令式、控制式,向协商、共议、合作的方向转型。例如在处理老旧小区改造、农村公共服务整合等棘手问题时,单纯依靠行政命令已难以为继,必须通过引导各方共同参与,以协商形成共识,进而采取一致行动。在此背景下,以政务热线为代表的沟通桥梁及其智能化转型,正成为推动智慧治理与“三治融合”的进一步结合、打开基层治理新局面的重要力量。

一、基层治理的创新实践,必须立足于治理主体的多元构成,并以此为基础推行差异化的治理方案。我国基层形态千差万别,涵盖城市、农村、城乡结合部等多种地域类型,其内部又包含人口密集的商品房住宅、传统的单位制大院以及人口稀疏的区域。每个社区、每个村庄的社会样态、资源禀赋、居民构成都存在显著差异。例如,社区居民可能以流动人口为主,也可能是熟人社区。这些差异决定了基层治理不能“一刀切”,必须在遵循普遍规律的同时,深入洞察每个具体场域的独特性。因此,“因地制宜”成为基层治理的核心原则。治理者需准确评估自身的优势与短板,结合地域特点与居民构成,制定出最适宜的管理与服务策略,从而实现精准施策。

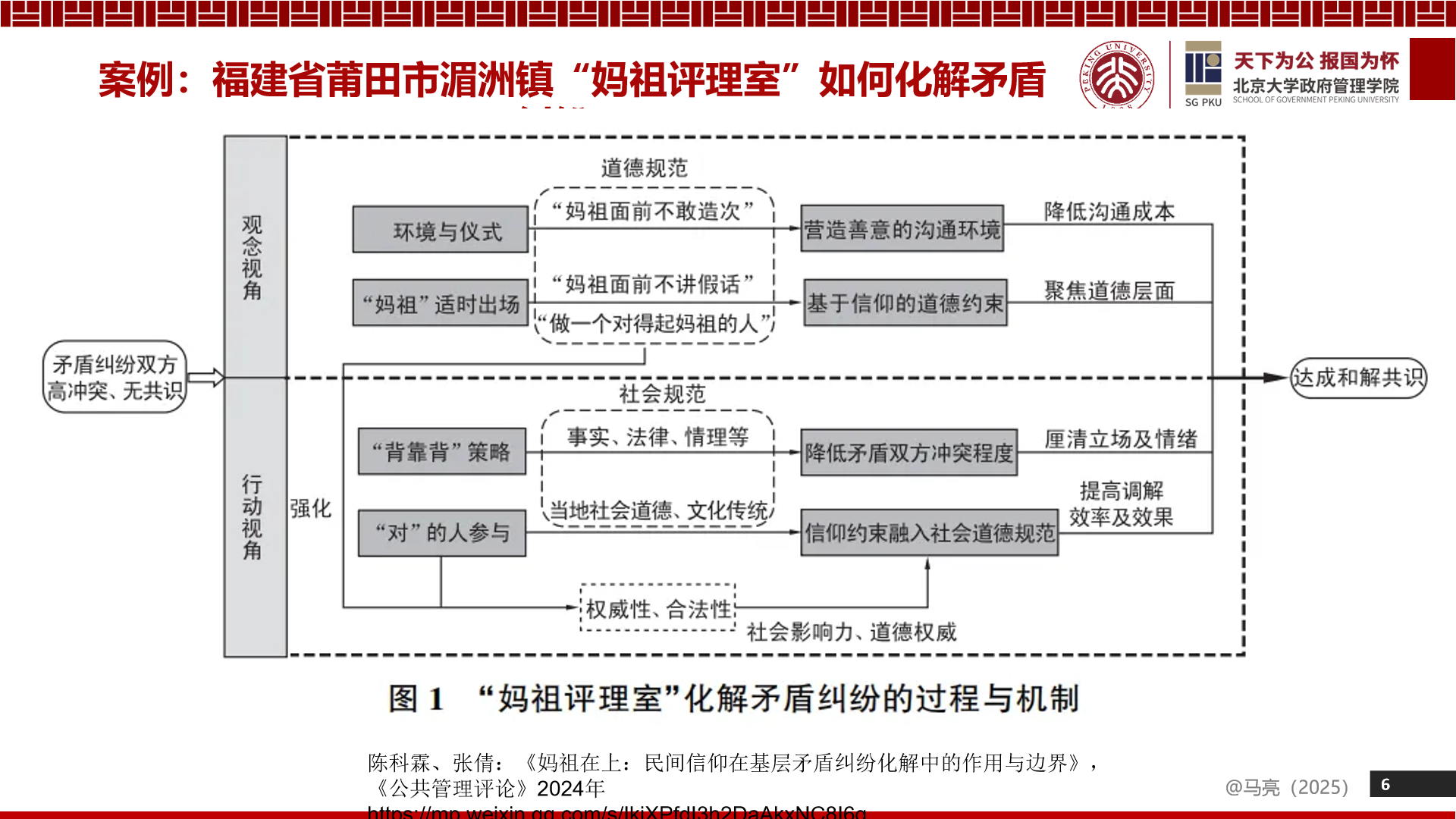

成功的基层治理善于从地方文化传统中汲取智慧。学术研究中我们发现,在福建一些拥有“妈祖信仰”的地区,当地尝试将矛盾纠纷调解引入妈祖的文化场域中。实践发现,在共同的文化信仰面前,原本情绪对立的当事人更易回归理性,坦诚沟通,从而有效疏解矛盾。此案例深刻地揭示出,真正有效的治理,非机械地设立调解中心,而在于能否敏锐地识别并善用一地所独有的文化资源与社会资本,实现治理方式与地方文化肌理的高度契合,这正是“因地制宜”原则在治理实践中的精髓所在,使其成为服务基层治理、解决群众“急难愁盼”问题的有效工具。

二、激发基层工作者的主观能动性,并善用“创造性的自由裁量权”,是驱动基层治理创新和政策落地的关键。

基层治理现代化的核心在于人,即充分激发基层干部的主观能动性。西方理论中的“街头官僚”概念,在中国情境下呈现出新的内涵。基层干部不仅要通过政务热线等渠道与群众企业保持密切联系,更关键的是要拥有并善用一定的“自由裁量权”。过去,裁量权常被视为“洪水猛兽”,担忧其被滥用。然而,缺乏裁量权会导致政策执行的僵化与机械。如今,我们更应倡导一种“创造性的自由裁量权”,即鼓励基层干部在政策框架内,结合地方实际,勇于担当作为,创造性地解决问题。没有任何一项政策能与所有具体情况严丝合缝,正是这种创造性的裁量,才使得政策能够真正落地生根,并持续优化治理效能。

三、构建开放协同的治理体系,推动多元共治与公众参与,是现代基层治理的必然要求。基层治理不能依赖“能人叙事”,即寄希望于个别能力出众的干部来打开局面。这种模式不具备可持续性。真正的长效治理,在于构建一套健全的、可延续的制度体系,确保“人走事不歇”。要实现这一点,必须调动最广泛的社会资源与力量。首先是人民群众,所谓“高手在民间”,群众不仅是问题的提出者,更是解决方案的贡献者。其次,企业和社会组织是重要伙伴,企业履行社会责任、社会组织承接政府服务,都能为基层创新注入活力。此外,人大、政协、司法机关、群团组织以及对口支援等跨区域合作力量,都是可以整合的宝贵资源。

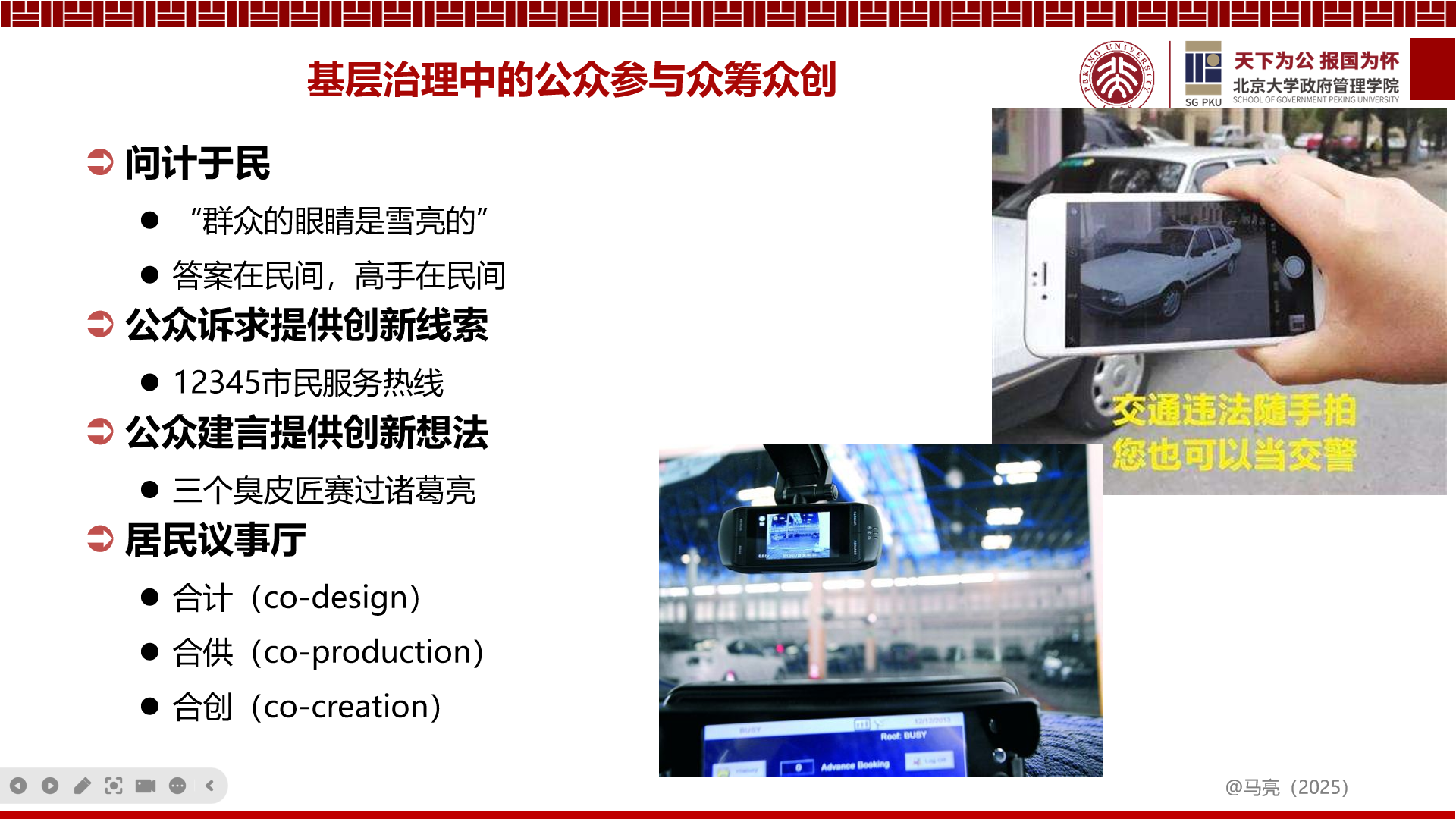

近年来,“公众参与”和“众创众筹”的理念日益深入人心,这正是“全过程人民民主”在基层的生动体现。公众参与不应止于对服务的评价,而应贯穿于服务设计、提供、监督的全过程。例如,社区一块空地如何规划,运动场如何设计,由谁来承建,过程如何监督,居民都可以愿意全程参与。这种参与激发了居民改善生活环境的内生动力。在实践中,要善于发掘和利用社区中的“卧虎藏龙”之才,如退休的单位领导,他们有时间、有权威、有经验,在加装电梯、修建充电桩等事务中能发挥重要的协调作用。同时,也要将外卖骑手、快递员等新就业群体纳入治理体系,让他们在提供服务的同时,成为社区的“食品安全监督员”或“公益服务员”,并通过设立户外劳动者驿站等方式回馈他们,让他们感受城市的温度,实现共建共治共享。

四、运用“悖论”思维与管理智慧,破解基层治理中“既要、又要、还要”的复杂难题,是提升治理效能的关键。基层治理常常面临“既要……又要……还要……”的悖论式难题。例如,政务热线工单要求“办得快、办得好、花钱少”;城市发展要求“既要发展,又要安全”。这些看似对立的目标,构成了治理中的“不可能三角”。然而,若以非此即彼的线性思维应对,必然顾此失彼。中国传统文化中的“阴阳”思想与当代的“两山理论”都揭示了辩证统一的可能性,即“鱼和熊掌”可以兼得,但这需要非凡的创造力。

以青少年暑期安全问题为例,这是一个典型的治理悖论。一方面,孩子有玩水的天性;另一方面,下水存在安全风险。一种做法是“防”与“堵”,利用大数据、人脸识别等技术手段,将所有水域严密监控,禁止孩子靠近。这种方式确保了绝对安全,却牺牲了童年的快乐。另一种做法则是“疏”与“导”,既然要玩水,就创造安全玩水的条件。通过在暑期开展游泳培训,教授自救与互救技能,并在乡镇、村庄建设简易游泳设施,让孩子们可以免费、安全地享受玩水乐趣。前者是技术创新,后者是服务创新。两种路径反映了不同的治理理念与价值取向。我们无疑更倾向于后者,因为它在保障安全的同时,尊重了人的天性与发展需求,尽管这需要更长期的投入和更复杂的责任分担机制。这启示我们,面对悖论,必须发挥创造力,寻求双赢乃至多赢的解决方案。

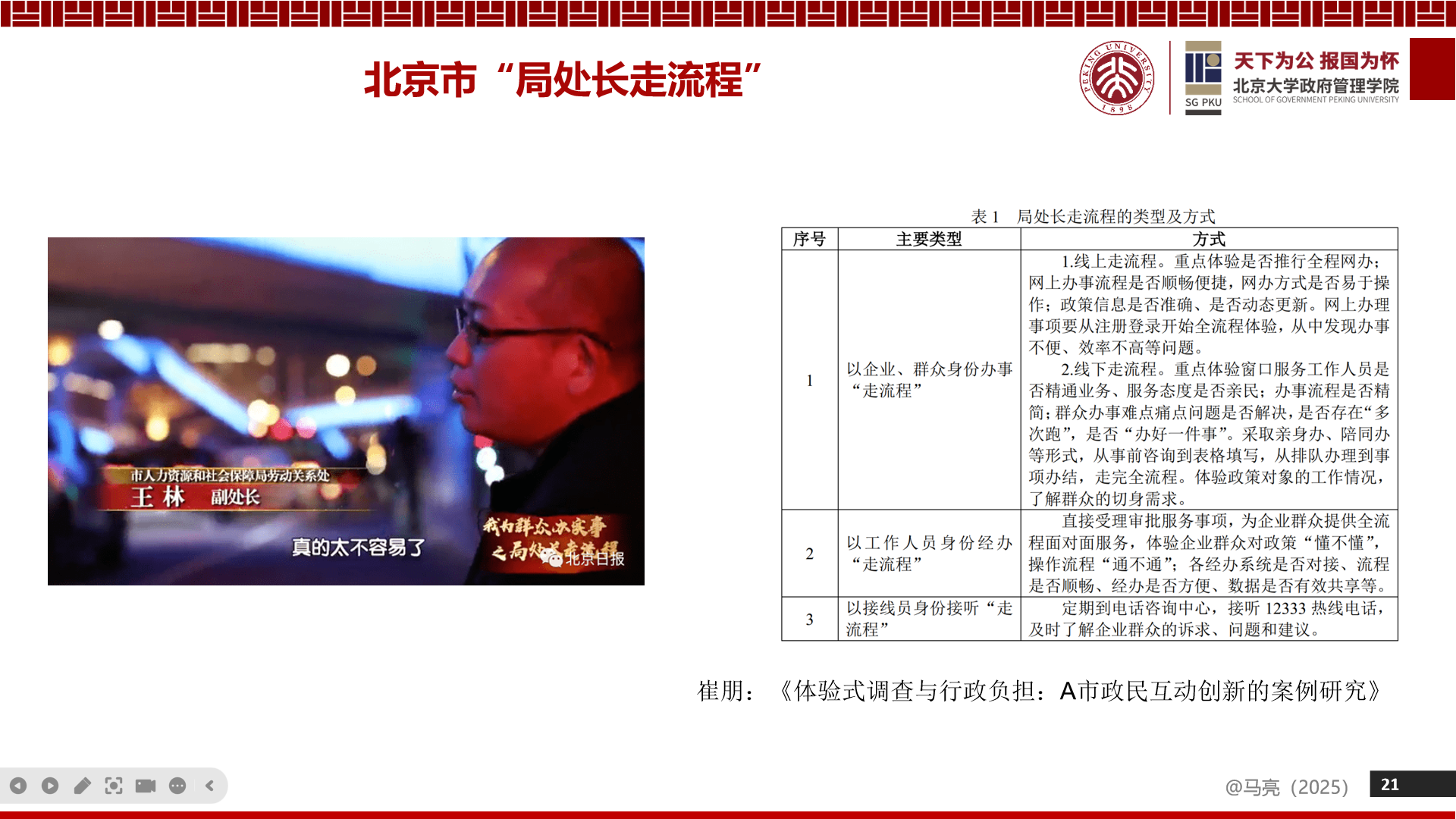

五、深化干部体验式实践,精准识别并破解服务流程中的痛点与堵点,是推动基层创新的有效方法。当前,许多地方政府正在推行形式多样的“体验式”活动,如北京市的“局处长走流程”、苏州市的“换位跑一次”等,要求领导干部亲身体验群众和一线员工的处境。例如,人社局的处长亲自去跑外卖,才真正理解新就业群体的困难与需求;领导干部体验做外卖驿站规划,才发现原方案脱离实际,骑手需要的不是常规设施,而是雨天用来烘干手机的吹风机。这些活动的核心价值在于“角色转换”与“同理心”的建立。

通过亲自办事、坐窗口、接热线,领导干部能直观地感受到流程的堵点、政策的痛点以及一线工作的不易。这种“沉浸式”体验远比阅读报告、听取汇报更为深刻,是发现真问题、激发创新灵感的有效途径。它能有效纠正因信息不对称和角色固化而产生的决策偏差,推动治理从“管理者视角”向“用户视角”转变。因此,基层治理创新应以体验为先导,不仅要提升群众的体验感,更要让干部通过体验来驱动治理流程的再造与优化,避免调查研究流于形式。

六、稳健推动数字化转型,并始终坚守价值引领,是基层治理现代化的时代命题与技术路径。数字化是基层治理创新的重要引擎,但必须警惕其误区与陷阱。当前,一些地方陷入了“为技术而技术”的歧途,表现为“指尖上的形式主义”、无谓的数字大屏建设、各部门重复开发AI模型等问题。这种只有“数字化”而无“转型”的现象,是资源的巨大浪费。回顾改革开放初期,在技术条件极为有限的情况下,我们依然实现了深刻的制度转型。这表明,转型的实质重于数字化的形式。

成功的数字化转型,必须以明确的价值判断为前提,技术判断应服务于价值判断。例如,城市治理的目标是让早餐店更方便市民,还是将其彻底清除?技术可以服务于任何一个目标,但首先要明确“我们想要什么”。在明确价值导向后,技术才能发挥正面作用,如利用人工智能进行精准农业监测、通过卫星遥感数据创新农业金融服务、建立“时间银行”系统促进代际互助养老等。这些才是数字化与转型相结合,真正改善生产生活方式的典范。

七、基层治理的创新探索,要在细微处彰显治理的温度。治理的创新与效能,最终体现在对人的关怀上。以高龄津贴发放为例,其核心是核实老人是否健在。各地做法迥异,折射出不同的治理理念。从最初要求老人亲自到场证明,甚至出现将卧床病人抬到现场的极端情况,到后来更富人情味的创新:如让老人手持当日报纸拍照,成本低廉且有效;由工作人员上门服务,体现关怀但成本较高;再到通过多部门数据共享,实现“无感核验”;或引入信用承诺机制,由子女亲属担保。这一系列方法的演进,展现了基层治理从简单粗暴到精细化、人性化的发展轨迹。在设计制度时,我们还需考虑执行的频率与方式,频繁地向老人确认“是否健在”,本身就是一种情感上的打扰。将高龄津贴与养老金、医保等联动发放,实现跨部门协同,则是更系统化的解决方案。这些细微之处,考验着治理者的智慧与同理心。

八、增强“人的能力”,实现高效的“人机协同”,避免陷入“机器换人”的简单思维。在政务热线场景中,AI的语音转文字、关键词自动检索等功能,可以将话务员从繁重的记录和搜索工作中解放出来,让他们更专注于情感沟通与复杂问题的理解,从而提升服务质量与效率。这是一种能力增强与任务分工的体现:机器负责其擅长的标准化、重复性工作(如生成报表),人类则聚焦于需要同理心、创造力和复杂判断的事务。未来,人工智能更可能成为我们的伙伴、同事乃至教练,与我们协作共进。基层干部与一线人员都应积极拥抱这种可能性,探索人机协同的广阔空间。

基层治理的创意与创新,其最终归宿是实现“高效能治理”。这种效能是多维度的综合体现。它包含着一线人员将心比心的“温度”;面向未来五年、十年的战略规划“高度”;“热线+”模式不断拓展的“广度”;深耕行业、洞察数据背后的深层逻辑的“深度”;在追求效率的同时,设定合理标准的“速度”;以及如绣花般精细化、定制化的“精度”。这六个维度共同构成了基层治理效能的内核。基层治理创新是一篇常做常新的大文章,高效能的治理与高质量发展、高品质生活以及高水平的开放是紧密相关的,反映政府治理效能的同时也赋能各行各业、服务于千家万户。

本文根据北京大学政府管理学院教授马亮在2025县(市、区)12345热线发展大会上发言内容整理。